|

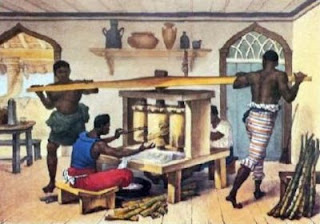

| Ilustração: Debret |

“Trabalha,

trabalha, trabalha, nego / trabalha, trabalha, trabalha, nego...” O canto

lamentoso dos escravos servia de marcação para o compasso correto e entrosado

nos engenhos e moendas, canto de apenas três notas sobre pulsação bem marcada.

(E não era assim também que com cantigas a mãe na cadeira de balanço ninava o bebê,

no ritmo do screc-screc para frente e para trás: “Boi, boi, boi, ô boi da cara

preta...”?). Talvez desde sempre tenha existido essa associação da fala, dos

sons guturais associados aos movimentos - os lutadores de judô e artes marciais

em geral não gritam ao desferir um golpe, aquele famoso “kiai”?

|

| Salina |

Ao ver

flertar com a moça saindo da fábrica, Noel Rosa compôs um belo samba-canção,

mais para canção do que samba: “quando o apito / da fábrica de tecidos / vem

ferir os meus ouvidos / eu me lembro de você (...) / você que atende ao apito /

de uma chaminé de barro / por que não atende ao grito / tão aflito / da buzina

/ do meu carro”. Milton Nascimento entoa

um lamento vivo, a jornada dilaceradora de quem trabalha na salina e lembra a

mulher que espera em casa e o filho que quer ver crescer longe de sua labuta:

“Trabalhando o sal / pra ver a mulher se vestir / e ao chegar em casa encontrar

a família a sorrir / filho vir da escola, problema maior, estudar / que é pra

não ter meu trabalho / e vida de gente levar”.

O cineasta

Leon Hirzman fez um importante documentário - aliás, são três filmes - sobre

canções de trabalho (também título da obra) da zona rural nordestina. Já

naquela época, meados dos anos 1970, esses cantos estavam em extinção, dado o

avanço do maquinário sobre as colheitas manuais. O material da trilogia versa

sobre um tema diferente cada um: cana de açúcar, cacau e mutirão, sendo que o

primeiro é sempre apresentado por um puxador, que canta mais alto e com voz

estridente, resquício da tradição da escravatura. (Veja e ouça abaixo Cantos de

Trabalho – cana de Acúcar, de Leon Hirzman).

A narração é do poeta Ferreira

Gullar, o que reveste a obra de conteúdo ainda mais sedutor. E são tantos

gêneros dessa cantoria da mão de obra de nossas origens que o selo SESC lançou

o CD Cantos de Trabalho: fiandeiras, colhedoras de arroz, destaladeiras de

tabaco, os que peneiram com bateias nos rios. São monotemáticos, monofônicos,

sempre com compassos bem marcados para estabelecer o pulsar do corpo

trabalhando, até mesmo para que o cansaço não deixe esmorecer, mantendo assim o

ritmo da produção. Minha bisavó entoava uma velha cantiga mineira de escravos,

entre as histórias que costumava contar para a bisnetada, que a ouvia sempre

curiosa: “Batuque na cozinha / sinhá não qué / por causa do batuque / eu

queimei meu pé”, repetido “ad nauseum” com um andamento movido, deixando

entrever que esse trabalho devia ser um de gestos rápidos (talvez em panelões

de comida), as sílabas das palavras marcadas como o toque de ganzás e atabaques

africanos.

|

| Ilustração: Les Miserables |

Esse

costume, porém, não é privilégio da riqueza negra de nosso passado “Brasil

brasileiro”. Nos EUA, cantos de escravos também existiram, especialmente no

sul, nas colheitas de algodão, região onde mais tarde veio a nascer o blues,

gênero que foi o pai de todos, do jazz ao rock. “Push it along / work, work,

work / push it along / to make it work” (“Vai empurrando / trabalha, trabalha,

trabalha / pra fazer o trabalho andar”, em tradução bastante livre dado o

sentido poético). Ou “Well I’m hidin’ my eyes / from the mornin’ sun / and I

keep workin’ / ‘till the work is all done” (“Bem, estou escondendo meus olhos /

do sol da manhã / e continuo trabalhando / até que o trabalho esteja todo

terminado”). Os lamentos, frequentemente, rememoram a família, os filhos que

esperam o trabalhador retornar: “Sometimes it may seem, boy / I’m neglecting

you / but I’d love to spend more time / but I got so much to do” (“Às vezes

pode parecer, garoto / que estou te rejeitando / e eu adoraria passar mais

tempo [com você] / mas eu tenho muito pra fazer”). E também na França: no caso, em Toulon, em

1815, a “gangue da corrente” trabalhava sob o sol: “Prisioneiros, olhem pra

baixo / não os olhe nos olhos / olhem pra baixo / está quente como o inferno lá

embaixo / olhem pra baixo / ainda têm vinte anos pela frente”. Texto da peça

Les Miserables, originalmente de Victor Hugo (1802-1886). Já na Espanha, as

campesinas trabalhavam movidas ao canto das “labradoras”, arrastando a colheita

ao passo das mulas, cantando e acompanhando o ritmo dos animais.

E há o

protesto do trabalhador, a canção dos oprimidos. Uma obra-prima sobre apenas

dois acordes – seguindo a regrinha básica ‘letra de fácil comunicação, música

simples’ - foi criada por John Lennon em seus tempos revolucionários: “Desde

que você nasce / eles te fazem se sentir pequeno / ao lhe dar tempo algum / ao

invés do tempo todo / um herói da classe operária é algo para ser” (trad. livre

de trecho da letra de “A working class hero is something to be”). (Veja e ouça

abaixo com o próprio Lennon).

Assim também

virou brado de guerra a toada do nosso Geraldo Vandré, cantado e marchado nas

manifestações estudantis e populares (o andamento é o de marchar a pé, um

andante, para usar o termo musical). Além dos festivais da canção, “Pra não

dizer que não falei de flores” foi o hino dos que caminhavam e cantavam:

“...somos todos iguais / braços dados ou não / nas escolas, nas ruas, campos,

construções / caminhando e cantando e seguindo a canção”. Assim como Lennon, Vandré se serviu de dois

acordes e melodia simples que o povo grava na memória logo na primeira vez, a

multidão em coro pacifista e libertário. Com todo seu lirismo, a argentina

Mercedes Sosa cantava, em “Volver a los 17” (Voltar aos 17 anos), linda canção de

Violetta Parra que conquistou Milton Nascimento e o mundo: “O arco das alianças

/ penetrou em meu ninho / com todo seu colorido / passeou por minhas veias / e

até a dura corrente / com que nos ata o destino / é como um diamante fino / que

ilumina minh’alma serena”. (Abaixo, gravação histórica de Sosa com Gal,

Caetano, Chico e Milton).

O homem se

realiza por meio do trabalho. E a música, hoje, serve para glorificá-lo, entre

os povos livres do mundo. Mas quando a labuta é imposta, forçada, sob a chibata

que transforma povos subjugados em servis animais, é a música a verdade e a

proteção que não permitem ao homem cair: ela é o lamento que sai das vísceras,

o auto de fé, de resistência, como cantou David no belo Salmo 91 (3-4): “Porque

Ele te cobrirá com as suas penas / e debaixo das suas asas te confiará / a sua

verdade será teu escudo e broquel”.